漢方の歴史

●漢方と中医学は違う

「漢方」は、中国の医学を起源として、日本独自に発展した医学です。

「漢方」という言葉の由来は、中国の医学の原典である「神農本草経」や「傷寒論」などが、漢の時代に著されたことだといわれています。

日本でその呼び方が一般化したのは、江戸時代後期から明治時代初期の頃といわれています。

江戸時代の中期、唯一の交易国だったオランダから西洋医学が伝わりました。

当時、西洋医学にたずさわる医師が「蘭方医」と呼ばれたので、それと区別するために「漢方医」と呼ばれるようになったそうです。

発祥の地である中国の伝統医学は「中医学」と呼ばれ、日本の「漢方」とは別のものになります。

日本の漢方医学と中国の中医学、さらに韓国の韓医学も含めた、中国発祥の伝統医学を「東洋医学」といいます。

●古代~中世(中国の模倣)

先に述べたように、漢の時代に東洋医学の基礎が構築されました。

前漢から後漢の時代にかけて、現存するものとして最も古い中国医学の古典「黄帝内経」が編纂されました。

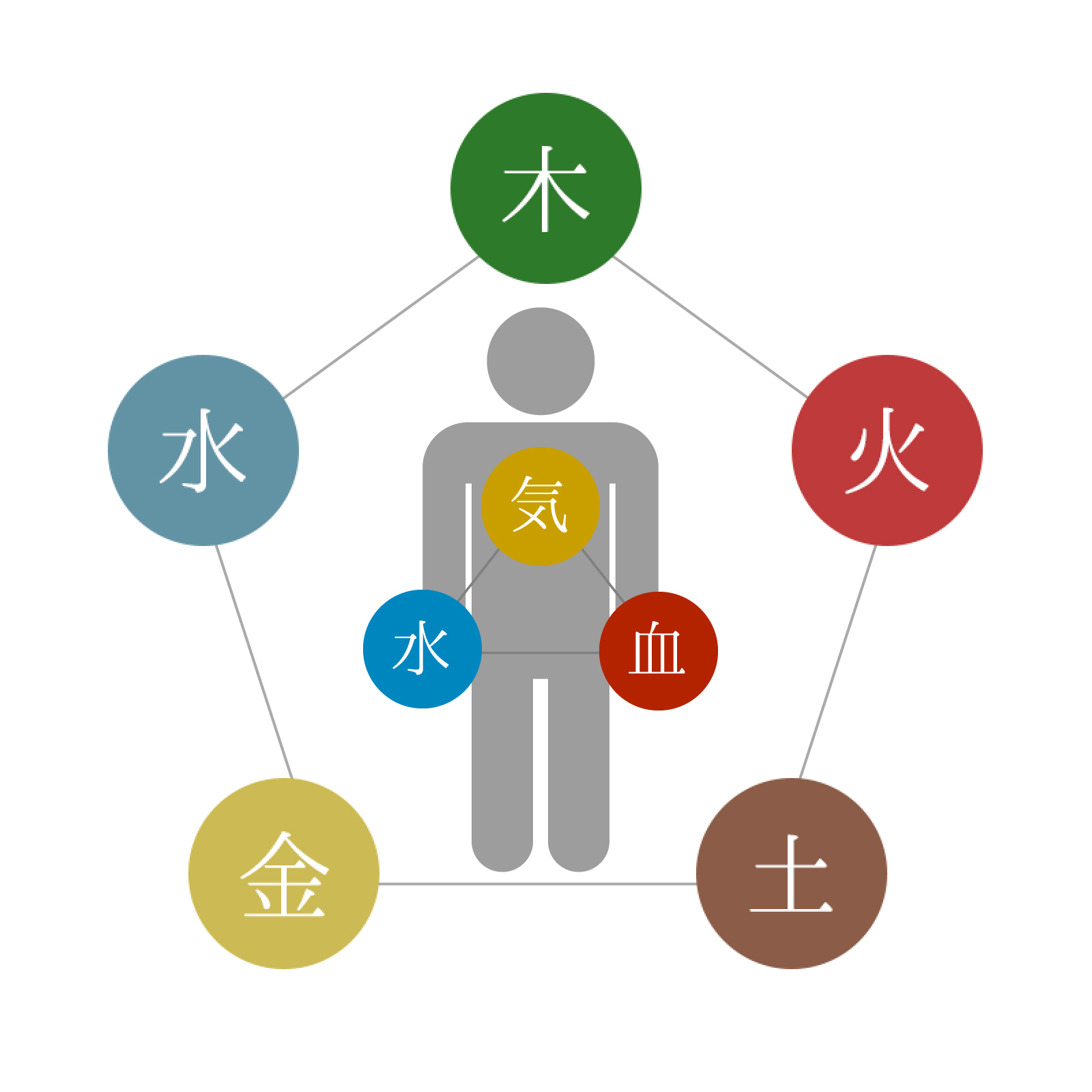

黄帝内経は、中国思想に基づき陰陽五行などの理論により説明した基礎医学について書かれたものです。

後漢の時代には、「神農本草経」や「傷寒論」が編纂されました。

神農本草経は、365種の薬物を上品・中品・下品(または上薬・中薬・下薬)の3つに分類した本草書です。

傷寒論は、後漢から三国時代に張仲景(ちょうちゅうけい)が編纂したといわれている医学書で、主に急性発熱性の伝染病(現代医学でいうチフス、マラリア、インフルエンザなど)に対する治療について書かれています。

その後も時代が下るに従い、様々な医学書や処方が生み出されました。

有名なものには、唐の時代の「千金方」や「外台秘要」、宋の時代の「和剤局方」などがあります。

日本に初めて中国の医学が伝わったのは飛鳥時代、百済からの帰化渡来人によってだといわれています。

七世紀に入ると遣隋使、遣唐使によって中国と直接交易がおこなわれ、医学も輸入されるようになります。

608年の第三回遣隋使では、恵日(えにち)、福因(ふくいん)らが、小野妹子に従い隋に渡り医学を習得しました。

日本には「諸病源候論」や「千金方」、「外台秘要」などの書物が伝わり、平安時代に針博士の丹波康頼がこれらの資料を基に、日本で初の医学書となる「医心方(いしんほう)」を編纂しました。

鎌倉時代、僧医の梶原性善は、隋代の「諸病源候論」、唐代の「千金方」、宋代の「太平聖恵方」を基に、「頓医抄(とんいしょう)」を著しました。

このように古代から中世にかけては、中国の医学を模倣する形で発展しました。

●中世~近世(日本独自に発展)

金元の時代になると、中国医学は大きく発展していきます。

それまでは、黄帝内経を中心とした基礎医学と、傷寒論を中心とした臨床医学は別々に発展してきましたが、

これらを統合する動きがみられるようになります。

またこの時代は、傷寒論が著された後漢の時代よりも温暖化していたので、傷寒病の治療だけでは当時の病気には対処できないという認識が広まりました。

河間の劉完素(りゅうかんそ)は、黄帝内経の五運六気を研究し、六淫(風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪)は全て火に変化するという「火熱論」を唱え、傷寒論の発熱病態とつなげることを試みました。治療には寒涼剤を好んで使用したので、寒涼派と呼ばれました。

張従正(ちょうじゅうせい)は、体内の病邪を取り除くことが必要として、汗、吐、下の三法によって攻める治療法を、傷寒論を参考にして提唱しました。攻下派と呼ばれました。

李東垣内(りとうえん)は、五行説において脾は土に属し、土は万物の母であるゆえに、これを補うことが治療の根本であると主張し、温補派と呼ばれました。

朱震亨(しゅしんこう)は、陽は常に余り、陰は常に不足するとして、陰を補うことが重要と主張し、滋陰派と呼ばれました。

彼らは金元四大家と呼ばれました。

この時代に、陰陽五行を臨床に取り入れたことが、東洋医学の大きな変化となりました。

明の時代には、温病学の体系が形成されました。

温病とは、傷寒論が扱う傷寒病が悪寒を伴う発熱性の感染症であるのに対して、悪寒を伴わない発熱性の感染症をいいます。

清の時代になると、葉天士(ようてんし)が衛気営血弁証を唱えるなど、温病学の体系はさらに発展しました。

日本では中世後期の室町時代、田代三喜は明で李朱医学(主に李東垣内と朱震亨の医学)を学び、弟子の曲直瀬道山がこれを引き継ぎました。

道山は、「啓迪院(けいてきいん)」という医学校を設立して、医学を普及させました。

道山から発した一派は「後生派」と呼ばれました。

江戸時代になると、後生派医学を観念的な陰陽五行理論を振りかざすばかりで治療には役立っていないと批判し、傷寒論に基づく実証的な医学を追求する動きが出始めました。この新たな学派は「古方派」と呼ばれました。

その後、両派を融合させた「折衷派」が生まれました。

日本では室町時代後期から江戸時代中期、中国では明から清にかけての時代、両国の医学は別々の道を歩み独自に発展していきました。

●近代以降(漢方の衰退と復権)

中国では清末期になると、西欧列強による布教やアヘン戦争をきっかけに、西洋医学が入りました。

西洋医学は、世界の医学に大革命を起こしました。

イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、1796年に天然痘のワクチン開発に成功しました。

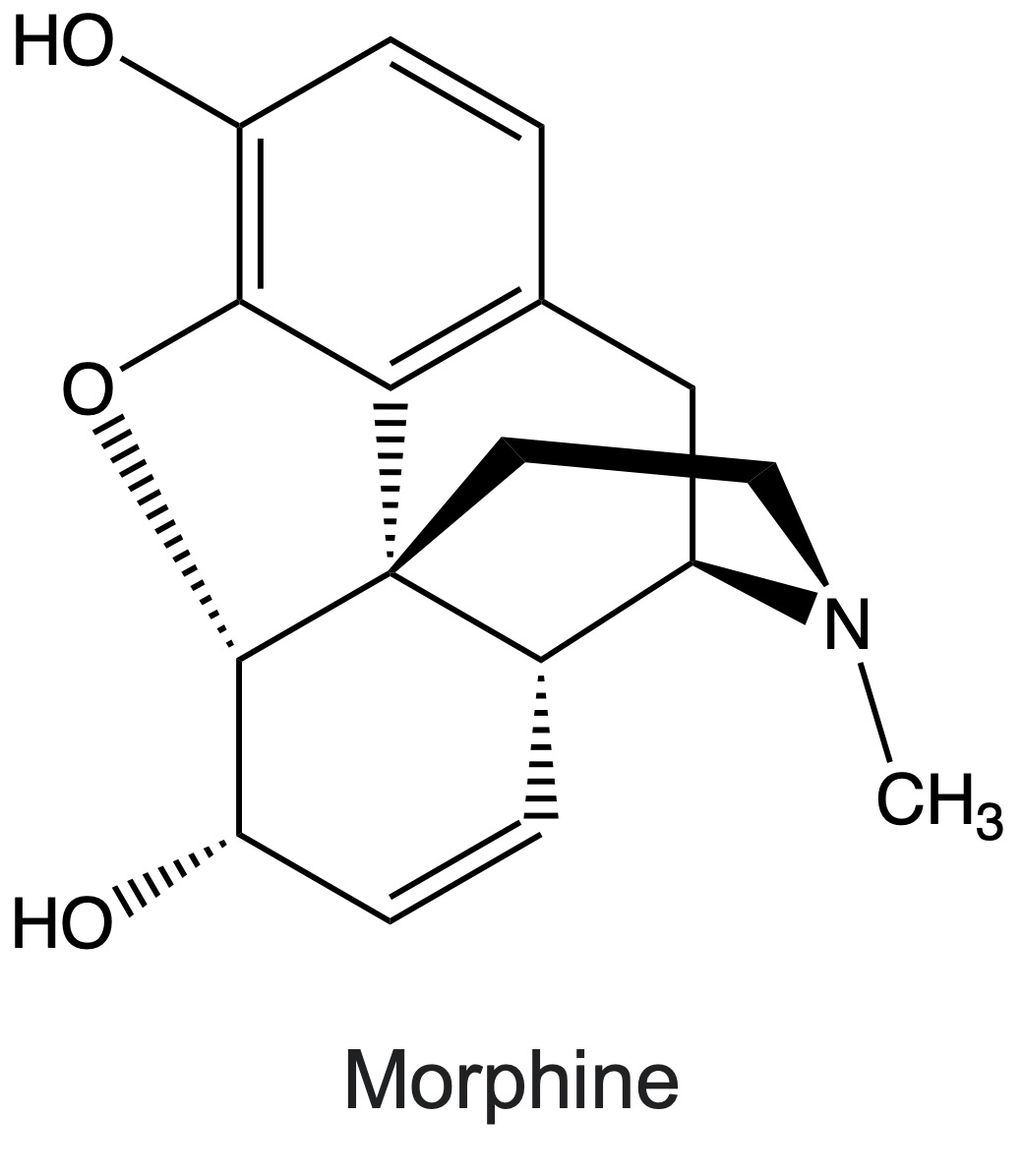

ドイツの薬剤師フリードリヒ・ゼルチュルナーは、1805年にアヘンから鎮痛成分のモルヒネを抽出することに成功しました。

西洋医学は、東洋医学に対して圧倒的な力を見せつけました。

東洋医学発祥の地である中国でさえも、西洋医学の受容は避けられませんでしたが、中医学を放棄することはなく、西洋医学の体系に組み替えて、現代中医学の体系に作り替えました。

現在中国では、中医師、西医師の2つが国家資格化されています。

一方日本は、西洋医学が入ってきたことにより、漢方の発展に陰りが見えてきます。

日本の医師たちを特に驚かせたのは、西洋の人体解剖図の正確さでした。

小浜藩医の杉田玄白や中津藩医の前野良沢は、死罪となった罪人の死体解剖に立ち会った際、携えていた人体解剖図「ターフェル・アナトミア」があまりにも正確だったことを知り、1774年に翻訳本である「解体新書」を完成させました。

明治時代になると、近代化を目指す日本は西洋医学に大きく転換します。

医師は西洋医学を習得しなければならなくなり、漢方医は完全に地位を失いました。

こうして漢方は日本の医学から消えようとしていましたが、1910年、医師の和田啓十郎は「医界之鉄椎(いかいのてっつい)」を著し、漢方が西洋医学に比べて優れていることを、数々の症例を挙げて示し、漢方と西洋医学を融合させる必要があると主張しました。

これに触発されるように、民間の医師たちによる漢方の復興運動が起こりました。

1967年に6品目の漢方エキス剤が薬価収載され、その後1976年に42処方、1986年に146処方と大幅に増え、保険診療による漢方処方が可能になりました。

近年では、術後イレウスに大建中湯の有効性が確認される他、いくつかの漢方薬にエビデンスが報告されるなど、西洋医学からの視点で評価されつつあります。

このように漢方への期待が高まる一方で、課題もあります。

それは、日本の医学教育における漢方の位置づけがまだまだ低いということです。

2001年、文部科学省が公表した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に「和漢薬を概説できる」という項目が追加されたことにより、1883年の医制で漢方が排除されて以来ようやく医学教育に復活しました。

とはいえ習得するために必要な授業時間は決して十分とは言えず、漢方を志す医師の多くは、医師免許を取得してから独学や研修によって知識を習得している状況です。

漢方の復権は、まだ道半ばです。